內容目錄

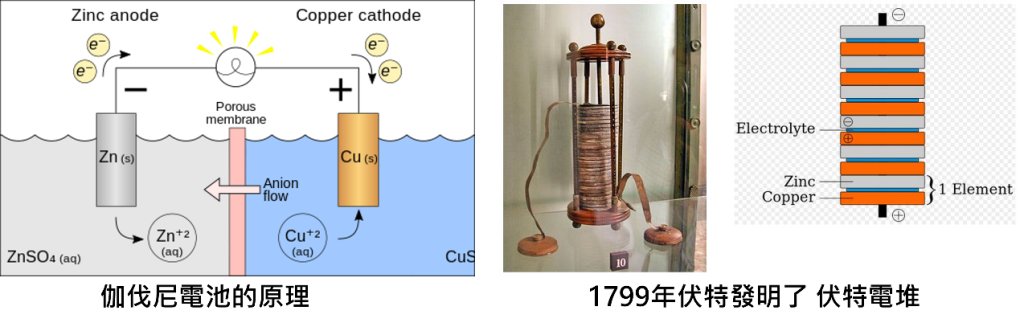

一、化學變化,氧化還原的電子流動

電子充滿在宇宙穹蒼、天地山海之間,自古在自然界就存在,18世科學家發現了它,帶起了輝煌的工業革命,為人類開啟了嶄新的生活面貌。當時對於電已經有相當的認識(靜電、導電、電的種類),加上對雷電的正確了解,在西元1752年富蘭克林避雷針的研製成功,消除人們對於雷電的畏懼。到了西元1800年伏特電堆的蓄電裝置發現後,科學家開始動腦筋去想如何能夠有效地運用電。

伏打電池(voltaic cell)的發明來自伽伐尼電池(galvanic cell)的初步構想,是進行氧化還原反應將化學能轉為電能的電化電池,屬於一種原電池(primary cell)。當兩種不同的金屬相接(電氣連接),並同時與電解質(例如鹽水等)接觸時,會形成伽伐尼電池,因電化學作用造成的金屬腐蝕現象,通過氧化還原反應將自己儲存的化學能轉化為電能而來;伏打電堆進一步運用很多個單元堆疊而成,每個單元都有一塊銅板和一塊鋅板,中間由一塊浸有鹽水(電解質溶液)的布隔開,在不同金屬與電解質溶液間兩兩接觸之後,溶液中的離子形成定向移動,從而產生電流,這是化學作用所引起的。時至今日,生活中常見的鹼性電池、鉛酸電池、鋰電池等電池,都與古老的伏打電堆共享著同樣的工作原理:通過氧化還原反應將自己儲存的化學能轉化為電能。

簡而言之,伏打電池的原理為:在食鹽水中,金屬鋅和金屬銀的電勢不同,存在一個電勢差,當金屬鋅和金屬銀之間以一個導體(通常為金屬)聯通時,電子就會從電勢低的一段端向電勢高的一端移動,形成電流,而使電路中的電燈泡發亮。這是人類發現可聚電以善加運用的開始。

二、能量轉換,電場磁場的交換互動

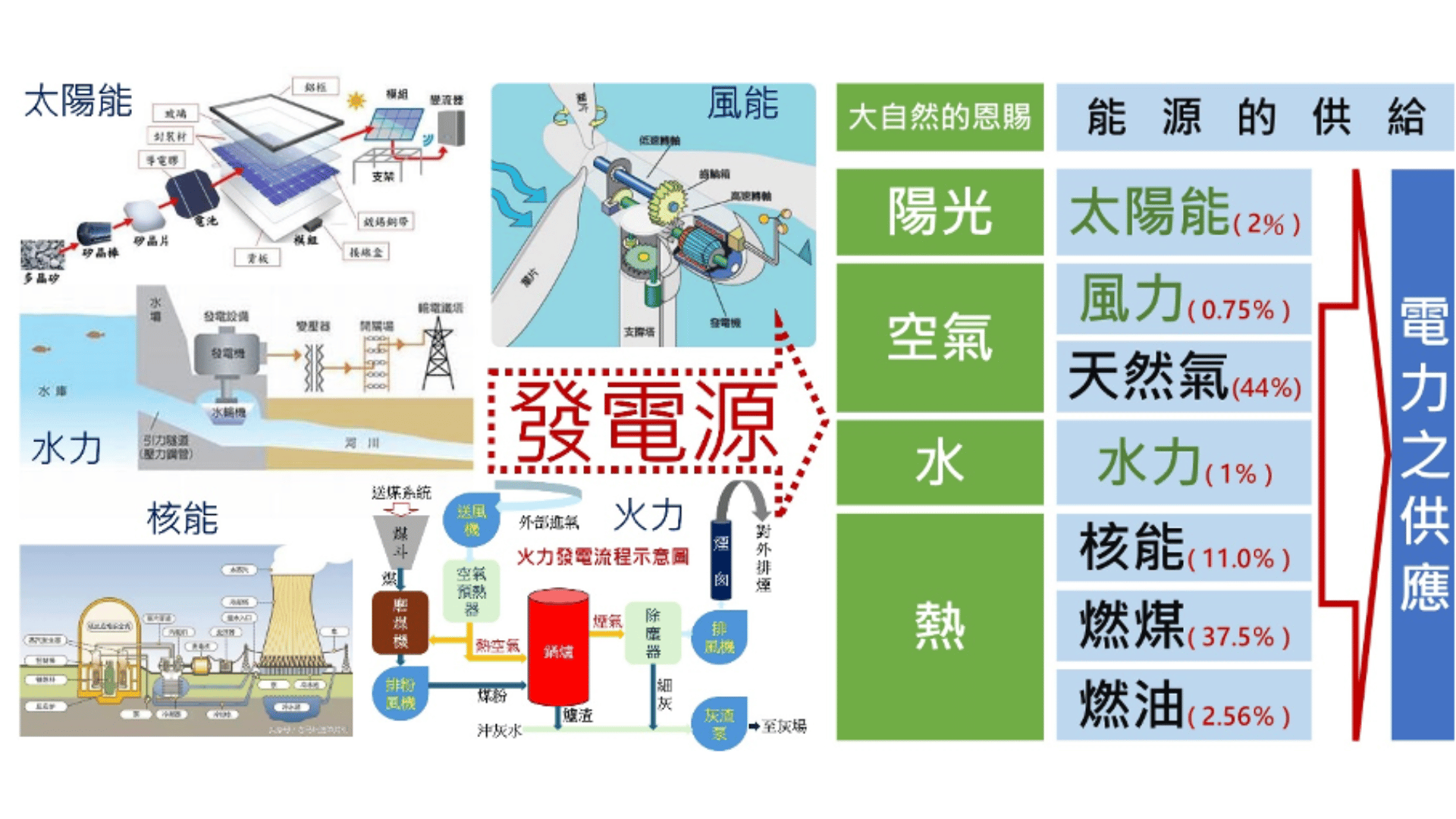

人類發現可聚電以善加運用的啟蒙,始於化學的氧化還原反應,而真正普及運用於世,則是靠後續幾位物理科學家的相繼研究印證,終於落實了以能源轉換的辦法達到機械發電的實用功能,發電是指從其他能源轉換為電力的過程。在電力系統中,發電產生的電能會經由輸電系統和配電系統傳送到使用者或儲能系統。現今主要使用的發電基本原理,始於公元1820~1830年間,由英國科學家麥可·法拉第所發現。法拉第電磁感應定律是藉由一組以上的線圈在磁場中進行旋轉運動,藉以產生感應電流(動能轉換為電能)。

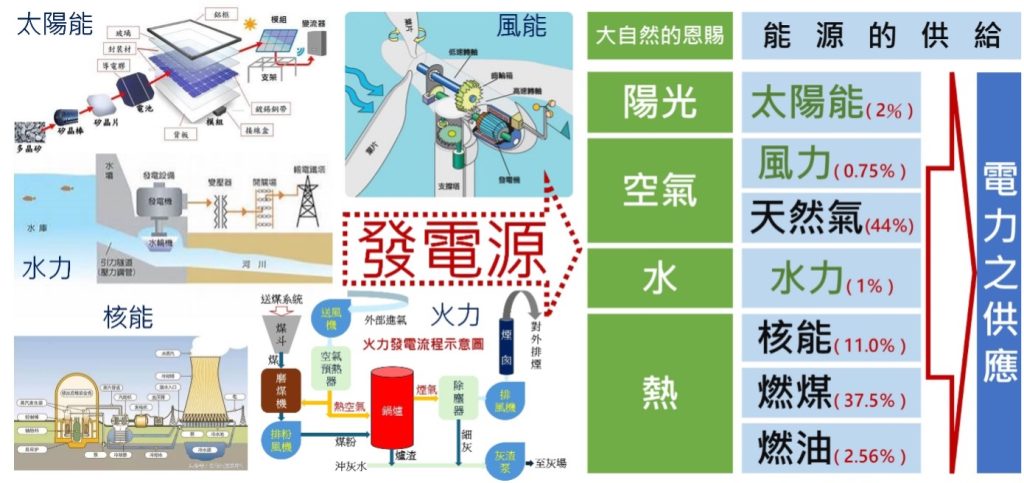

以下是幾種常見的發電方式:

1、熱能轉換電能:燃燒化石燃料或核反應驅動熱機,這是目前主要的發電方式之一。通過燃燒煤炭、天然氣、石油……等燃料,或是核反應產生的熱能,推動發電機並產生電能。

2、水力能轉換電能:水力發電是利用水的位能,例如水壩或水流,推動水輪機,進而驅動發電機並產生電能。

3、風能轉換電能:風力發電是利用風能推動風輪,進而驅動發電機並產生電能。

4、太陽能光能轉換電能:太陽能光伏發電利用半導體材料的特性,將光能轉換為電能。

此外,還有其他形式的發電方式,例如地熱發電、潮汐發電、人力發電等。不同的發電方式都有其優點和缺點,發電是一個多元且不斷演進的領域,不同的技術和能源來源都在不斷改進,以滿足我們日益增長的電力需求;然而,在整個電力供應鏈中,包括開採、提煉、濃縮、發電,以及燃料棒後續處理,都會產生不同程度的環境影響,人類在地球上無止盡的開採化石能源以燃燒供電,資源漸耗竭的同時,已嚴重導致全球暖化的危機。

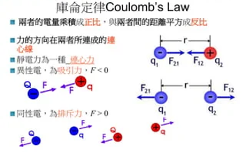

三、電的基本性質與單位 — 庫侖(1Q庫侖=6.242E+18個電荷e-)

「庫侖」是電荷量的國際單位,單位符號為 C。庫侖的定義為:若導線中載有1安培的穩定電流,則在1秒內通過導線橫截面的電量為1庫侖。

庫侖定律公式:

庫侖定律計算以庫侖(C)為單位的兩個電荷q 1和q 2之間的牛頓(N)的電場力F,r以米(m)為單位的距離:

F是作用在q 1和q 2上的力,單位為牛頓(N)。

ķ是庫侖常數ķ = 8.988×10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1是庫侖(C)中的第一個電荷。

q 2是第二個電荷,以庫侖(C)為單位。

r是兩次裝料之間的距離,以米(m)為單位。

庫侖定律表明,在真空中兩個靜止點電荷之間的交互作用力,與兩電荷間距離的平方成反比,且與兩電荷電量的乘積成正比,作用力方向在它們的連線上,同號電荷相斥,異號電荷相吸。

庫侖力是指靜電力。 原則上任何物體都帶有靜電,由於物體所帶的電點距離相對遠,正負電荷處於平衡,所以我們感覺不到靜電的吸引或者斥力即庫侖力。然而,經由物體的運動或外力使電點距離變化失衡,就會產生電磁力。

經由庫侖理論的證實,终於讓看不見、聞不到、摸不著的電子有了具體存在的定位和明確的功能識別。 因為庫倫找到了電子的存在的定位跟明確功能識別,所以爾後的科學家就能針對電子存在的事實,開始思考如何的將這些電子藉由發電機聚集、然後把它規範在導線的系統中傳輸到各地,讓大家能夠配得有電可以使用,這是一個人類生活形態上很大的突破,電已經理所當然的拿來實際應用在生活當中。

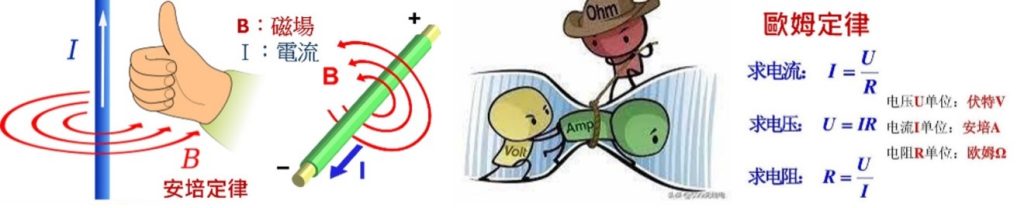

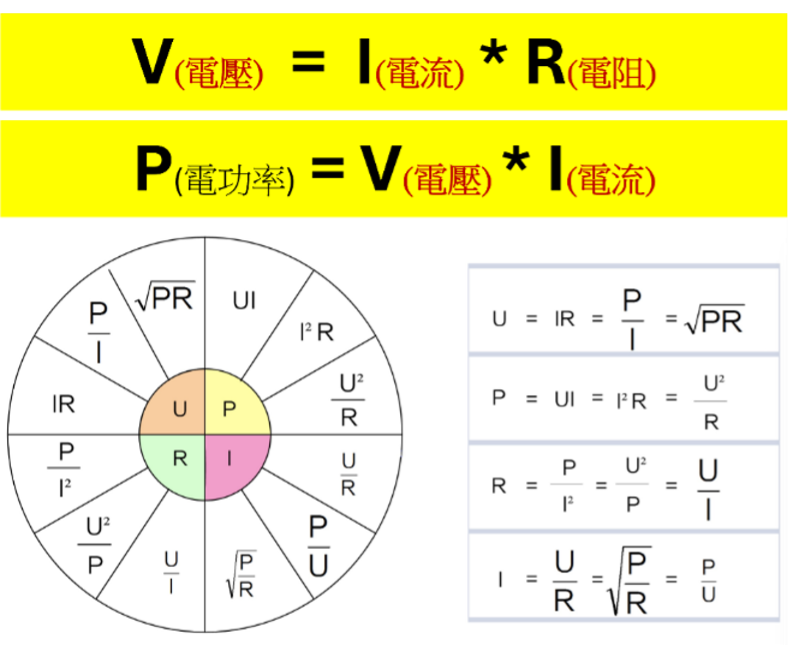

四、電的收聚與輸送 — 安培與歐姆(I = V / R)

安培發現移動中的電荷(或電流)會產生磁場,故可以此判斷磁場強度,稱為安培定律:磁場強度與導線電流大小成正比,故電流愈強,其磁場愈強,磁針偏轉角度愈大。磁場強度與導線的距離成反比,故磁針距導線的距離愈遠,其磁場愈弱,磁針偏轉角度愈小。歐姆依據安培定律,以電磁場回測電流強度的概念,從載流導線的電流所產生的磁場與電流成正比,只要測量在載流導線附近的磁針所感受到的磁場力,就可以知道電流。他將電流通過不同長度的檢驗電線;由於長度不同,電阻也不同。歐姆仔細分析實驗結果,得到經驗方程式:I = V / R,歐姆定律可能是早期電學史最重要的定量理論。

安培定律與歐姆定律告訴我們可以把發電機所匯聚的電力,在導線中去傳輸,讓我們可以把電實際的藉由導體的傳輸運用到我們生活當中的電器用品,以電能轉換為光能、熱能或其他的機械能來讓我們得到各種生活的便利與效率,電終於可以讓人類有計劃的藉由金屬導體的迴路系統加以規範使用,金屬導體的阻抗愈小,在相同電壓的推動下,可以輸送更多的電流來做功。

五、電的能量與做功 — 功率(P =V × I)

當電流可以被量化而且可以經由金屬導體迴路的規劃來輸送做功,接下去就是要了解多少的電能可以發揮多少的能量轉換來做功,所以我們就必須要有一個功率的量化標準,來明確的界定多少的電能可以做多少的功。

電功率(electric power)泛指電能做功的能力,定義是電流在單位時間內做的功,或單位時間內轉移或轉換的電能。可用來表示用電設備的耗用電能力(消耗電能的快慢的物理量)、發電設備的發電能力、輸變電設備的輸電能力。電功率以符號 P 表示,單位是瓦特(Watt),簡稱 “瓦”,符號是 W。

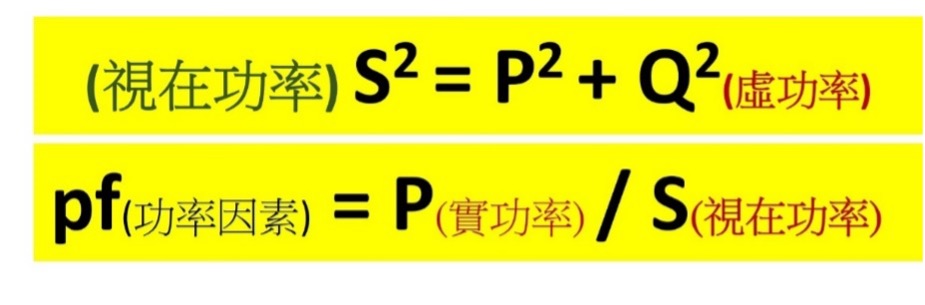

六、電的實際運用與成效 — S2=P2+Q2

宇宙空間中的電子經由發電機的收聚,匯集成為一股電能量,經由我們所規範的金屬導體迴路將電的能量輸送到各地用電端,用電戶所接受的電能到底能夠做多少功?在台電工頻60Hz的用電環境規範下,功率P =V × I,因為系統狀態V =60Hz,可知,電流I的輸配量決定了電功P(實功)的大小。然而電的成份有三種,從S2=P2+Q2的公式中顯示:S為”視在功率“,單位是伏安(VA)。視在功率是有功功率和無功功率的合成,代表了電力系統的總功率需求;P為”有功功率(實功率)”,單位是瓦特(W)。有功功率是實際上被消耗或轉換為有用工作的功率,指電源端供電至用電戶,用以驅動各用電設備正常運轉做有效功(實功)的用電量 (用電計費度數之依據);Q為”無功功率(虛功率)”,單位是乏(VAR)。無功功率是在電源和負載之間來回流動的功率,這種功率不做任何有用的工作,是維持電場和磁場交互感應作用中必然產生的無效功率。

這些電功的成份有些什麼樣的不同?有可做有效功的實功率P、有些會造成無效功的虛功率Q,在台電發電端三相不平衡的發電過程中,P跟Q是同時經由導體被輸送到用電戶,各用電端的非線性負載設備在運作的時候也必須將交流電轉換成直流電,電的變壓、整流改變也會衍生很多的諧波,造成P實功率與Q虛功率的耗損,因此,如何有效的降低電力系統諧波的污染量,減少P實功率的用電度數就能減少用電量,達到省電的目的,同時減少Q的耗電度時,功率因素Pf=P/S自然相對提高,有效提升用電成效。