內容目錄

一、用電需求無限擴大,危及地球資源保育與人類生存

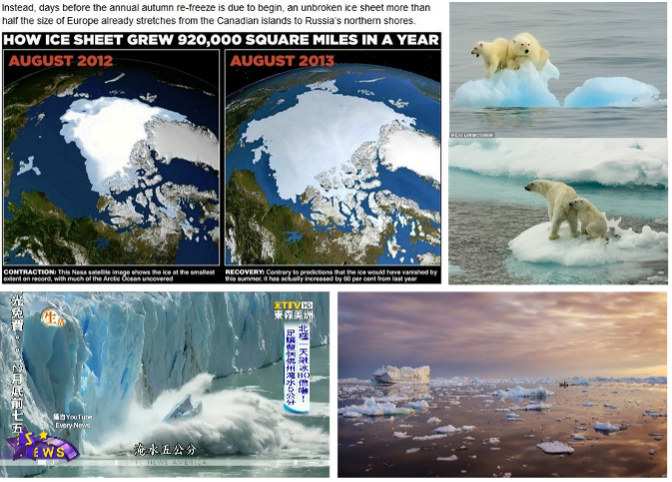

隨著時代的巨輪向前滾動,人們追求生活品質提升的渴望更加精緻、多樣,電力的供應量必然永續無限擴張。人類可運用的電力來自地球能源,目前所謂的能源危機,只能說是化石能源的存在危機,化石能源是指石油、天然氣和煤。人類的科技文明從工業革命至今只花了不到三百年的時間,地球上積累的化石燃料:煤、石油和天然氣,差不多就要開採殆盡,據估計世界化石能源可維持的年數大約剩存:石油40年,天然氣60年,煤160年。人類對於地球能源的掠奪日盛,地球資源正在一點一點耗盡……,而資源耗竭的同時,氣候變遷與人類生存環境遭破壞的事實、不斷惡化的結果,地球終將走向毀滅。著名科學家霍金在接受採訪時,語重心長的說:「地球將在200年內毀滅,因為人類基因中帶著自私、貪婪的遺傳密碼」。為了貪圖生活品質精緻便利,無止盡的開採化石能源以燃燒供電,資源漸耗竭的同時,已嚴重導致全球暖化,地球的嚴峻反撲已然顯明在全球各地的反常酷暑、森林大火和北極融冰的災情之中,步步危及人類的生存,令人驚心。

二、全球注目“氣候變遷、地球暖化”議題之重大沿革

氣候變遷是一個複雜的現象,主要的影響因素為:1、太陽輻射變化,2、地球軌道變化,3、大陸、大氣和海洋的反照率變化,4、造山運動和大陸飄移,5、溫室氣體濃度變化。而第5項影響因素中,因人類活動導致大氣中溫室氣體(如二氧化碳、甲烷和氧化亞氮)濃度上升,這是目前主要的氣候變遷原因,其中,人類的生活愈來愈依賴電能更是重要關鍵因素。

到了19世紀電能被快速發掘且普及運用,全球用電需求量與日俱增,必須大量開採煤碳、石油、天然氣以燃燒發電,滿足人類各種活動,相對釋放了大量溫室氣體,導致地球暖化,全球平均溫度上升,影響了氣候模式的極端變化、海平面不斷上升和生態系統的嚴重失衡。19世紀後期,科學家首先提出人類排放溫室氣體可能會改變地球能量失衡和氣候惡化。許多其他氣候變化理論也被提出,包括有火山作用和太陽週期等活動。在1970年代,科學觀點越能支持地球變暖的觀點。

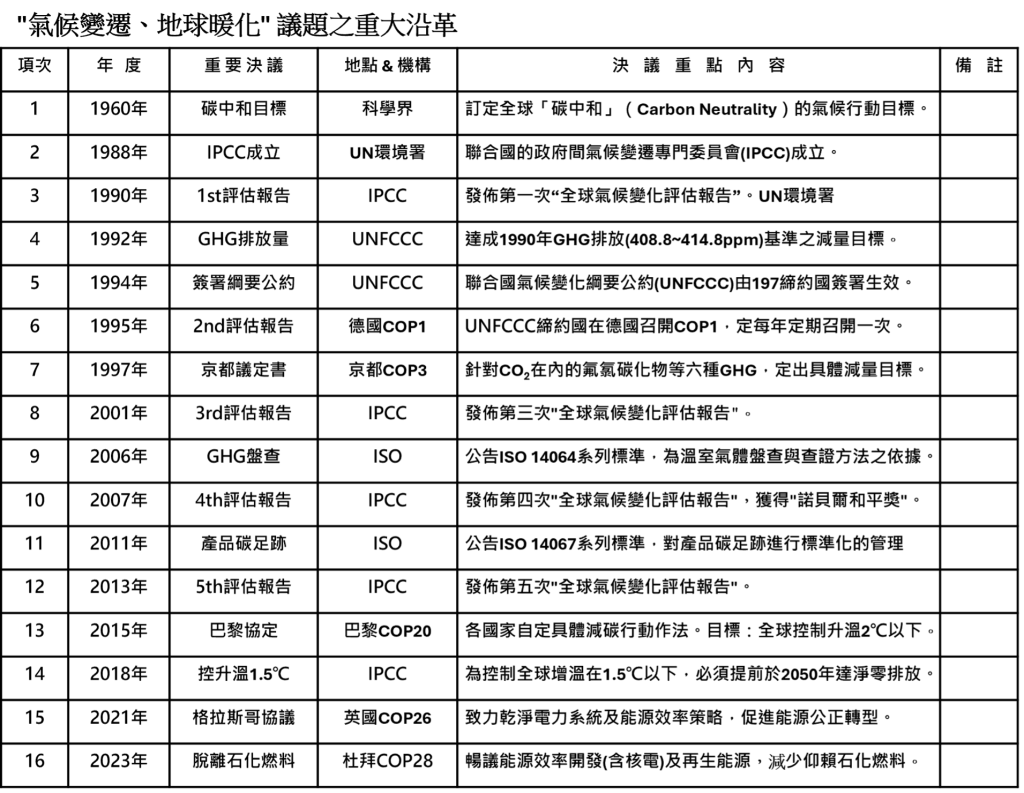

警覺地球暖化議題,付諸實際計劃與行動已是眼前迫切的問題,整理重要歷程如下:

1960年:科學界早已警覺溫室氣體對地球的負面影響與衝擊,訂定全球「碳中和」(Carbon Neutrality)的氣候行動目標。

1988年:聯合國的政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)由世界氣象組織、聯合國環境署合作成立。對氣候變化的科學研究加入多個學科,並不斷擴大研究層面,不斷擴展人類對氣候變化因果關係的理解與歷史數據的聯繫,用以衡量和模擬地球氣候變化的狀況,

1990年:政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發佈第一次”全球氣候變化評估報告”,提出嚴重關切。。

1992年:聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 通過後,政府與民間組織不斷地推動溫室氣體減量與能源管理相關措施,並期能達成回到1990年溫室氣體排放量(408.8~414.8ppm)為基準之減量目標。

1994年:聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)由197個締約國共同簽署生效。

1995年:政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發佈第二次”全球氣候變化評估報告”。UNFCCC締約國在德國召開第1次Conference Of the Parties(COP-01) ,從此每年定期召開一次Conference Of the Parties。

針對包括自然產生的二氧化碳和人為生成的氟氯碳化物在內的六種溫室氣體,定出具體減量目標。

2001年:政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發佈第三次”全球氣候變化評估報告”。

2006年:國際標準化組織 (International Organization for Standardization, 稱ISO組織)正式公告ISO 14064系列標準,以作為溫室氣體盤查與查證方法之依據。

2007年:政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發佈第四次”全球氣候變化評估報告”。政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)獲得”諾貝爾和平獎”。

2011年:ISO 組織亦展開ISO 14067系列標準之制定,期能提供各界對產品碳足跡議題進行標準化的管理。

2013年:政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發佈第五次”全球氣候變化評估報告”。

2015年:UNFCCC締約國在法國巴黎召開第20次Conference Of the Parties(COP-20) ,通過巴黎協定 (Paris Agreement)自2021年正式施行:各國提出「國家自定貢獻」(NDC),應敘明具體減碳行動之作法。目標:為在本世紀末控制全球大氣溫度較工業革命前增加2℃以下(本世紀後半淨零排放,約定在2070年達成),各國應自2021年正式施行。

2018年:聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)修正了巴黎協定特別報告,指出:為控制全球增溫在1.5℃以下,全球淨零時程必須提前,亦即2050年須達到淨零排放,這是目前世界各國共同的努力目標。。

2021年:UNFCCC締約國在英國格拉斯哥召開第26次Conference Of the Parties(COP-26) ,通過格拉斯哥氣候協議(Glasgow Climate Pact ) 致力非CO2含甲烷在內的溫室氣體減排;要求快速加大乾淨電力系統及能源效率策略,逐步減少(phasedown)有增無減的燃煤電廠及汰除(phaseout)沒有效率的化石能源補貼,促進公正轉型(Just Transition)。

2023年12月:阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦的COP28會議,將「脫離石化燃料」寫進決議文中,「以公正、有序和公平的方式轉型脫離化石燃料,以在2050年前實現科學的淨零排放」未來將有更多能源效率技術的開發及再生能源的提供以減少仰賴石化燃料。 22 個國家簽署承諾到 2050 年將核能發電能力提升到 2020 年水準的2倍。

三、沃斯托克冰核證實了二氧化碳與地球升溫的絕對關係

三、沃斯托克冰核證實了二氧化碳與地球升溫的絕對關係

在聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)積極為氣候變遷議題整合世界共識,制定各項執行規章以共同努力達成2050全球碳中和目標的同時,南極沃斯托克(Vostok)科學考察站在1996年提出了二氧化碳與地球升溫是絕對關係的明確冰核鑽探證明(如附圖一)。其發展的歷程如下:

1957年:位於南極高原內部Vostok南極科學考察站於由蘇聯建立。

1970年:蘇聯將一批冰核鑽挖至500-952米深,藉此研究冰的氧同位素成分。

1984年:Hole 3G鑽挖至2,202米的最終深度。

1990年:Hole 4G鑽挖至2,546米的最終深度。

1993年:Hole 5G鑽挖至2,755米的深度。

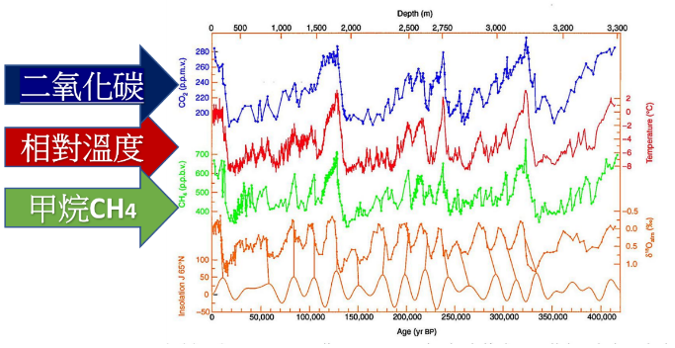

1996年:Hole 5G鑽挖至3,623米的深度停止鑽挖。俄羅斯與法國合作鑽挖Hole 5G,提供了可上溯至42萬年前與前四次冰川期過去環境狀況的記錄,有關的數據有助了解3,310米深的冰核、相對於414,000年前溫室氣體與地球溫度的相對關係 (如附圖二) ,其中二氧化碳、甲烷與地球相對溫度的曲線呈現正相關。

四、溫室效應與溫室氣體GHG

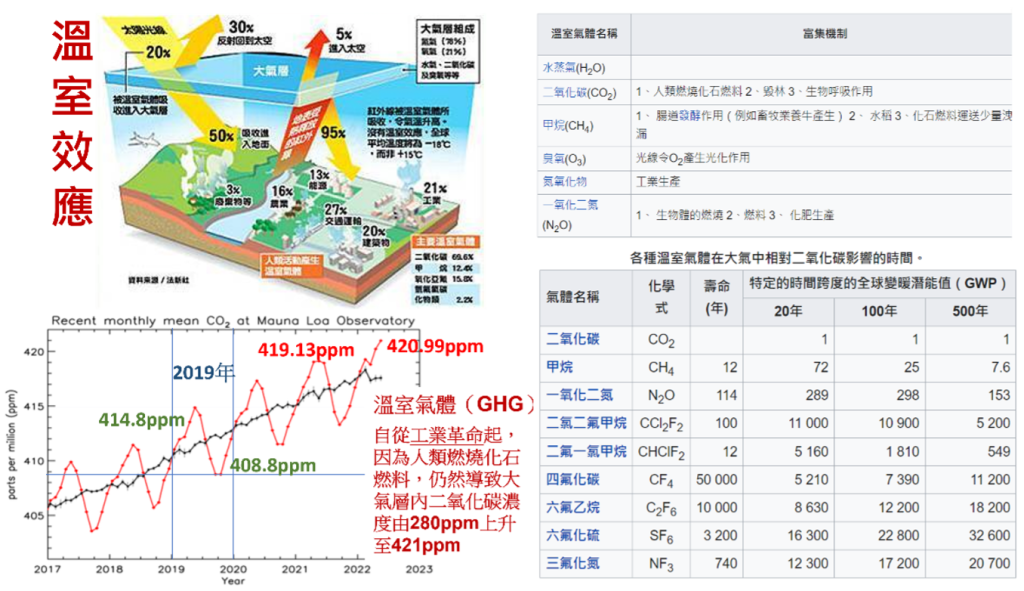

太陽輻射主要是因為短波輻射(高頻率電磁波),然而地面輻射和大氣輻射則是長波輻射(較低頻率電磁波)。大氣對長波輻射的吸收力較強,對短波輻射的吸收力較弱。白天時,太陽光照射到地球上,部分能量被大氣吸收,部分被反射回宇宙,大約47%的能量被地球表面吸收。晚上地球表面以紅外線的方式向宇宙散發白天吸收的熱量,其中也有部分被大氣吸收。

大氣層像覆蓋玻璃的溫室一樣,保存了一定的熱量,使得地球不至於像沒有大氣層的月球一樣,被太陽照射時溫度急劇升高,不受太陽照射時溫度急劇下降。一些理論認為,由於溫室氣體的增加,使地球整體所保留的熱能增加,導致全球暖化。

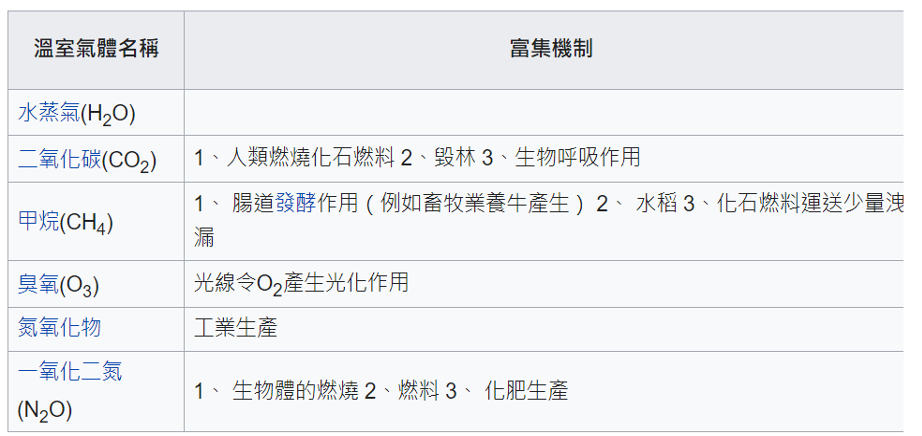

溫室氣體,即因溫室效應造成的氣體(Greenhouse Gas, GHG),是指大氣中促成溫室效應的氣體成分。自然溫室氣體包含水蒸氣(H2O)、二氧化碳(CO2)大約佔所有溫室氣體的26%,其他還有臭氧(O3)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(又稱笑氣,N2O)、以及人造溫室氣體氫氟碳化物(HFCs,含氯氟烴HCFCs及六氟化硫SF6)等。

縱使大部分二氧化碳在自然界的碳循環中被吸取,但自從工業革命起,因為人類燃燒化石燃料,仍然導致大氣層內二氧化碳濃度由280ppm上升至421ppm。

五、全球溫室氣體排放之成因與人類生存危機

五、全球溫室氣體排放之成因與人類生存危機

溫室氣體是指大氣中能吸收地面反射的長波輻射,並重新發射輻射的一些氣體,如水蒸氣、二氧化碳、甲烷等。它們使地球表面變暖,類似於溫室截留太陽輻射並加熱溫室內空氣的作用,這種影響被稱為“溫室效應”。主要的溫室氣體包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)等。 其中,二氧化碳的增加主要源自工業化以後大量開採使用礦物燃料來燃燒取電,而甲烷則與農業、牲畜消化系統等有關。這些人為排放的溫室氣體和其他人為活動的影響被認為是20世紀以來氣候暖化的主因。

自工業革命以來,地球大氣中的二氧化碳平均濃度280 ppm已經大幅增加。截至目前,全球大氣中二氧化碳的平均濃度為421ppm(百萬分比,即約0.04%)。

根據研究,室內空氣中的二氧化碳濃度對人體健康的影響如下:(附表一)

附表一:二氧化碳濃度對人體健康的影響

| 二氧化碳濃度 | 對 人 體 健 康 的 影 響 |

| 700 ppm以下 | 屬於清潔空氣,人體感覺良好。 |

| 700~1,000 ppm | 屬於普通空氣,個別敏感者可能感覺有不良氣味。 |

| 1,000~1,500 ppm | 屬於臨界空氣,室內空氣的其他症狀開始惡化,人體開始感覺不適。 |

| 1,500~2,000 ppm | 屬於輕度污染。 |

| 3,000~4,000 ppm | 人呼吸會加深,大多數人可能出現頭疼、耳鳴、血壓增加等症狀。 |

| 5,000 ppm以上 | 可能引起死亡。 |

| 註:ppm(百萬分比),現今地球二氧化碳濃度為421ppm即約0.04%。 | |

從工業革命至今140多年,地球二氧化碳濃度增加141ppm,雖然目前的二氧化碳濃度已經超過400ppm,人類仍然可以在這個濃度下生存。然而,隨著濃度繼續上升,我們必須關注空氣持續惡化對地球環境和人類生存所帶來的威脅。

目前全球碳中和的目標訂於2050年地球升溫不得超出1.5℃,如果地球升溫超過1.5°C,將會產生一系列如下附表所述的各種不良影響:(附表二)

附表二:溫室氣體排放對環境影響

| 項次 | 環境影響因素 | 預期影響狀況內容 |

| 1 | 極端氣候事件增加 | 超過1.5°C的升溫可能導致更頻繁和更嚴重的極端氣候事件,例如颶風、洪水、乾旱和暴雨。 |

| 2 | 海平面上升 | 全球氣溫上升1.5℃至2℃之間,可能將融化冰川和冰層、引發格陵蘭冰蓋崩塌,導致全球海平面上升7米。這將對沿海地區造成威脅,可能淹沒許多沿海地區城市和島嶼。 |

| 3 | 生態系統變化 | 氣候變暖將對生態系統產生影響,包括物種遷移、生態鏈的破壞和生物多樣性的減少。非洲南部的Miombo林地中,高達90%的兩棲動物、86%的鳥類和80%的哺乳動物可能在當地滅絕。亞馬遜可能失去69%的植物物種,而澳大利亞西南部89%的兩棲動物也可能在當地滅絕。 |

| 4 | 農業和食品安全 | 氣候變化可能影響農作物的生長季節、水資源和土壤品質,進而影響全球食品供應。 |

| 5 | 健康風險 | 氣候變化可能導致熱浪、疾病傳播和空氣污染增加,對人類健康造成威脅。 |

六、全球溫室氣體排放之控制與淨零排放共識

六、全球溫室氣體排放之控制與淨零排放共識

全球主要的溫室氣體(GHG)包括:二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、臭氧(O3)、氫氟烴(HFCs)、氫氯氟碳化物(HCFCs)和六氟化硫(SF6)等。其產生原因與控制減排的共識如下:

1、二氧化碳(CO2):其成因來自人類燃燒石化燃料、砍伐森林及生物的呼吸作用。其控制減排的共識如下:

A、減少化石燃料使用:停止使用煤炭、石油和天然氣等化石燃料,轉向可再生能源,例如太陽能和風能。這有助於減少二氧化碳排放。

B、脫碳,使用可再生能源:推動能源轉型,使用可再生能源,例如太陽能和風能,以取代化石燃料。

C、放棄汽油和柴油,減少長途旅運:使用電動汽車、氫燃料車和清潔燃料的飛機,減少交通對氣候的影響。

D、植樹造林,停止森林砍伐:增加植被,有助於吸收二氧化碳,並減少空氣中的溫室氣體。

E、碳捕獲和碳儲存技術:通過機械方式去除空氣中的碳,然後將其固化並埋入地下,以達到淨零排放。

F、個人行為改變:減少長途飛行、少吃紅肉等方式減少個人的碳足跡。

2、甲烷(CH4):其成因來自動物腸道發酵作用(例如畜牧業養牛產生)、種植水稻及化石燃料運送少量洩漏。其控制減排的共識如下:

A、加強監測和核算:建立甲烷監測報告與核查體系,將其納入碳資產管理,以確保準確掌握排放情況。

B、火炬熄滅計劃:實施常規火炬熄滅計劃,嚴格控制開發中的氣體放空,特別是在煤礦和其他工業領域。

C、改進生產流程:深化整體密閉流程改造,推行清潔生產,減少甲烷洩漏。

D、加強法規和標準建設:全面落實煤礦瓦斯排放限值、生活垃圾填埋場污染控制、城鎮污水處理廠污染物排放等標準,確保合規。

E、技術創新和應用:探索利用衛星遙感等技術開展甲烷異常排放監管,促進技術創新。

3、氧化亞氮(N₂O):其成因來自土壤中的硝化作用和脫氮作用的農業活動;另外,來自廢水處理、化石燃料燃燒和化工製程也是重要的排放來源。其控制減排的共識如下:

A、土壤管理措施:透過改善土壤管理,減少氧化亞氮的釋放。例如,增加有機物、調整氮肥使用量、使用硝化抑制劑等。

B、減少氮肥使用:降低氮肥的投入,避免過度施用,以減少氧化亞氮的產生。

C、增加氮肥利用效率:使用更有效的氮肥,避免浪費,提高作物吸收效率。

D、改進農業實踐:例如選擇適當的灌溉方式、減少土壤侵蝕、改善排水系統等,以減少氧化亞氮的流失。

E、科學研究和政策支持:投資於氧化亞氮排放的研究,制定相應的政策和法規,鼓勵農民採取減排措施。

4、臭氧(O3):其成因主要來自前物體在大氣中的光化學反應形成,這些反應涉及揮發性有機污染物、氮氧化物等一次污染物,受紫外線照射後,生成臭氧和其他二次污染物。其形成來源:1、紫外線照射:在距離地球表面約20公里的平流層下部,存在臭氧層。當紫外線照射雙氧分子(O₂)時,它會分解成氧原子(O)。這些氧原子與其他雙氧分子結合,形成臭氧(O₃)。2、電解和閃電:少量臭氧也由大氣層中的放電現象(例如閃電)電解產生。

針對臭氧(O3)控制減排的共識如下:

A、協同控制策略:透過政策、排放和機制三方面的協同作用,制定以保障健康為本的管理導向,推廣清潔能源、綠色交通和低碳替代品,整合出一套應對氣候和改善空氣質素的方案。

B、減少排放:提高再生能源的使用量、增加能源使用效率、減少森林濫伐、抑制超級汙染物(如氫氟碳化合物)的排放等,都有助於減少溫室氣體的排放。

C、科學轉化為政策:將科學研究成果轉化為公共政策,例如與政府合作進行臭氧項目,分享有關臭氧–氣候協同控制的專業建議和政策簡報。

D、公共教育:透過教育材料、研討會和網路活動,提高公眾對氣候變遷和近地面臭氧污染的意識,促進社會採取行動。

5、氫氟碳化物(HFCs)、氫氯氟碳化物(HCFCs)和六氟化硫(SF6)等人工合成的溫室氣體:

A、氫氟烴(HFCs)主要在空調、冰箱、汽車空調和其他冷卻系統中被廣泛使用,成因主要由人類活動產生,用作製冷劑、發泡劑、清洗劑和噴射劑。

B、氫氯氟碳化物(HCFCs)主要用於替代更有害的CFCs(氯氟碳化物),但現在也被逐漸淘汰。其成因主要也是人為產生的,用作製冷劑、發泡劑和清洗劑。

C、六氟化硫(SF6)主要用作電氣設備的絕緣體,但它的高暖化潛勢(GWP)使其成為一個關注的溫室氣體。成因主要由工業過程產生,例如電力設備的運作和半導體製造。

D、以上,氫氟碳化物等人工合成的溫室氣體,其控制減排的具體因應對策略如下:

a、基加利修正案:《蒙特利爾議定書》的基加利修正案明確將18種HFCs列入受控物質清單。大部分發達國家從2019年開始削減HFCs,到2036年在基線水準上削減85%。包括中國在內的絕大部分發展中國家將在2024年對HFCs生產和消費進行凍結,2029年在基線水準上削減10%,到2045年削減80%。

b、歐洲F-Gas法規:歐盟委員會制定了關於溫室氟化氣體的法規,管轄HFCs、全氟碳化物和六氟化硫等。該法規通過配額分配的方式進行總量管控,並要求標籤規範、特定用途管控等。

c、美國AIM法案:美國環保局通過AIM法案削減HFCs的生產和使用。該法案設立了配額分配和交易計劃,最終實現在2036年之後生產和消費的HFCs只有基線水準的15%。

七、溫室氣體GHG盤查為瞭解排碳量之現況

自從1997年UNFCCC締約國在日本京都召開的第3次COP-03會議,通過“京都議定書,針對包括二氧化碳與氟氯碳化物在內的六種溫室氣體,定出具體減量目標。於2006年國際標準化組織 (ISO)正式公告ISO 14064系列標準,作為溫室氣體盤查與查證方法之依據。繼而,在2011年ISO 組織制定了ISO 14067系列標準,提供各界對產品碳足跡議題進行標準化的管理。全球各國開始積極著手各行各業碳盤查之籌備與執行工作,為要瞭解排碳量之現況,以共同完成全球2050年淨零排碳的目標。

在台灣金管會發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」,2024年為確信的第一年,資本額100億以上的個體公司需執行溫室氣體盤查確信。之後持續至2029,所有的上市櫃公司都需要完成個體公司與合併子公司的溫室氣體盤查與確信。環境部並將以2024年全廠溫室氣體盤查超過25,000噸的廠家,於2025年列為第一批徵收碳費的對象,根據環境部公布的「碳費收費辦法草案」,首波碳費徵收對象包括年排碳量超過2.5萬公噸的事業體,主要涵蓋以下產業:電力業、鋼鐵業、煉油業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業、石化業,這些企業應於2025年4月底前完成溫室氣體排放量盤查登錄,並在5月底前透過網路申報方式繳納碳費。碳費的計算公式為排放量(噸)乘以收費費率,不過具體的收費費率尚未公布。此措施旨在推動低碳社會,並鼓勵企業採取減碳策略,以降低成本、提升競爭力,並創造商機。以上的盤查範圍為單一工廠的範疇一及範疇二為主,尚未執行盤查的國內企業須儘早著手盤查。已盤查範疇一及範疇二的企業,其屬於上下游排放且量大的範疇三將是未來必須揭露的資訊,可以在2024年的盤查範圍內加入,及早作為因應。統計110年應盤查登錄109年溫室氣體排放量之排放源之資料,共納管287家,直接排放量約223百萬公噸二氧化碳當量,約占全國溫室氣體排放量之78%。

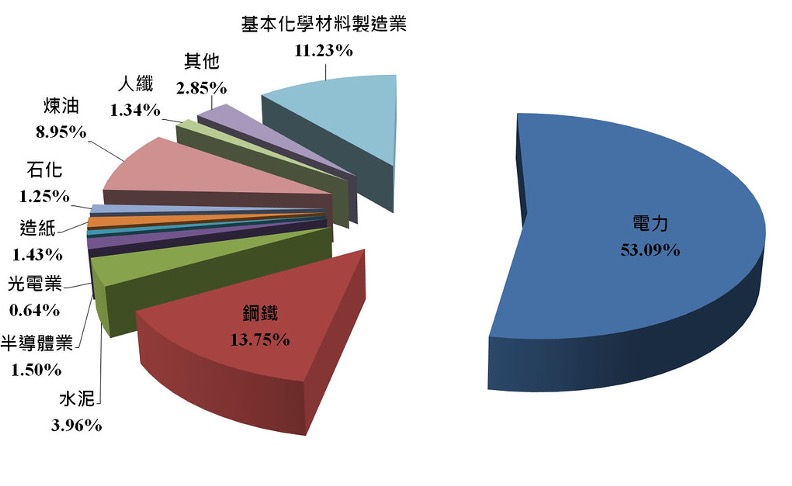

回顧2019年度排放量有224百萬公噸,若以行業類別來看,電力業排放量最高,佔53%(約119.26百萬公噸CO2e),其次為鋼鐵業14%等。 (如下:比較分析圖)。

八、溫室氣體GHG盤查之涵蓋內容

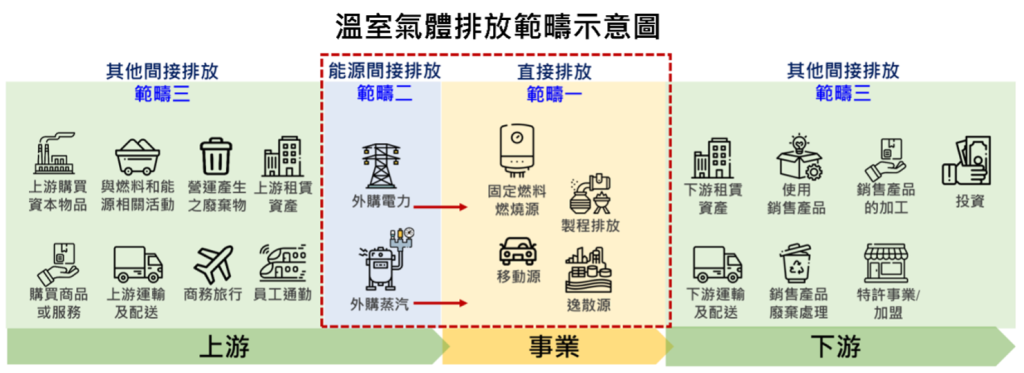

環境部將以2024年全廠溫室氣體盤查超過25,000噸的廠家,於2025年列為第一批徵收碳費的對象,以上的盤查範圍為單一工廠的範疇一及範疇二為主,尚未執行盤查的國內企業須儘早著手盤查。已盤查範疇一及範疇二的企業,其屬於上下游排放且量大的範疇三將是未來必須揭露的資訊,可以在2024年的盤查範圍內加入,及早作為因應。溫室氣體盤查涵蓋範疇簡要說明如下:

◎範疇一、直接排放:

1、固定燃料燃燒源:這包括鍋爐、加熱爐、乾燥爐、緊急發電機等使用重油、天然氣、LPG等燃料的設備。

2、移動燃料燃燒源:這包括擁有控制權下的原料、產品、廢棄物與員工的運輸,例如車輛(柴油、汽油)、堆高機(柴油)等。

3、製程排放源:這包括生物、物理或化學等產生溫室氣體排放之製程。例如,乙炔、經化學反應產生之溫室氣體。

4、逸散性排放源:這包括化糞池(CH 4) 、滅火器(CO 2)、冰箱、飲水機、冰水機冷媒(HFCs) 、變壓器絕緣油(SF6)等。

5、土地利用、土地利用變化和林業:

A、森林砍伐:這是一種重要的排放源,因為樹木吸收二氧化碳並儲存碳。當樹木被砍伐時,儲存的碳會以二氧化碳的形式釋放到大氣中。

B、土地轉換:當森林地被轉換為農地或城市用地時,會釋放大量的二氧化碳。此外,土地轉換也會導致土壤中的碳釋放到大氣中。

C、農業活動:農業活動,如稻田的灌溉和牲畜的飼養,會產生大量的甲烷,這是一種強效的溫室氣體。

D、林業管理:不當的林業管理,如過度伐木和不當的植樹活動,也會導致碳的釋放。

◎範疇二、能源間接排放:

1、外購輸入電力的間接排放:指外購自台電或其他電廠的電能,以供應直接生產營運的二氧化碳排放。例如,一個工廠可能使用大量的電力來驅動其機器和設備,這些外購電力在生產過程中產生的二氧化碳排放。

2、外購輸入能源(蒸氣、加熱、冷卻和壓縮空氣)的間接排放:這包括所有外購供應直接生產營運的二氧化碳排放。例如,一個工廠可能從一個熱電共生設施購買蒸汽來驅動其過程,這些蒸汽的生產過程中可能會產生二氧化碳排放。

1、上游購買資本物品。2、購買商品或服務。3、與燃料和能源相關活動。4、上游運輸及配送。5、營運產生之廢棄物。6、商務旅行。7、上游租賃資產。8、員工通勤。

◎範疇三、其他間接排放B:來自下游供應鏈之間接排放:

1、使用銷售產品。2、銷售產品之加工。3、投資。4、下游租賃資產。5、下遊運輸級配送。6、銷售產品廢棄處理。7、特許事業/加盟。

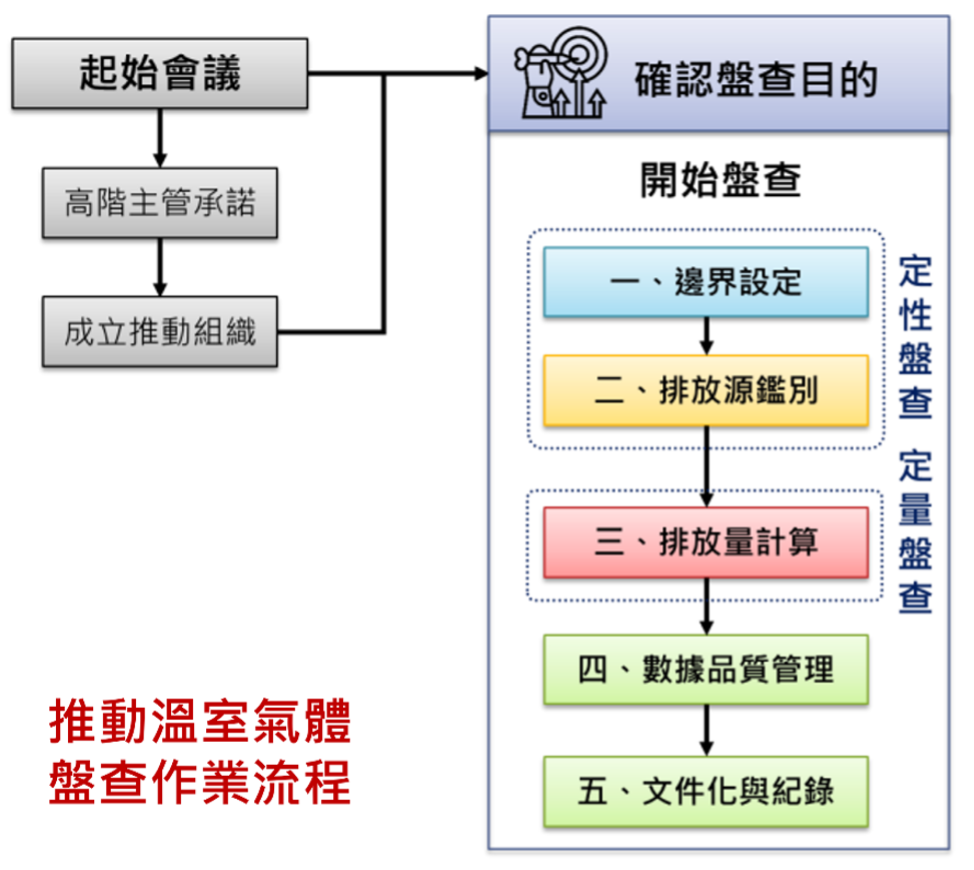

九、溫室氣體GHG盤查之作業流程

首先要由盤查組織內部先召開”溫室氣體GHG盤查作業”之起始會議,並由組織內高階主管承諾要確實執行溫室氣體盤查,然後成立GHG盤查的專案推動組織,由這個組織共同討論確認盤查的目的,有了清楚的目標才開始進行盤查執行作業,其作業流程如下:

1、邊界設定: 界定要盤查的範圍,可能為整個企業集團、單一事業或子公司、某一處辦公大樓、特定的生產製程,甚至特定的產品或服務。邊界設定方式係取決於要依循的盤查規範。如:組織營運所涵蓋地理邊界,或採取財務控制權法、營運控制權或股權比例法等並無特別規範,組織可依營運目的需求及主管機關規定自行設定要盤查的邊界。

2、排放源鑑別:溫室氣體排放範疇可歸類為直接排放、能源間接排放以及其他間接排放,各排放範疇內包含之排放源類型,如:1.直接溫室氣體排放(範疇一):指來自於製程或設施之直接排放。2.能源間接溫室氣體排放(範疇二):指來自於使用電力或蒸汽之 能源利用所產生之間接排放。3.其他間接溫室氣體排放(範疇三):指由事業活動產生之溫室氣 體排放,但該排放源並非事業自有或可控制的,如:租賃、委外 業務、員工通勤、商務旅行、上下游運輸和配送等活動之其他間接排放。

3、排放量計算:鑑別排放源後,企業需蒐集溫室氣體排放源使用之原燃物料使用量及其排放係數,以計算邊界內之溫室氣體排放量,計算步驟可分為四步驟:1.決定排放量計算方式:其方法有排放係數法、質量平衡法及直接監測法等。2.蒐集活動數據:一般而言,直接排放大多針對燃料(如天然氣、煤、燃料油)或製程投入物料(如焦炭、含氟氣體等)的使用量或購買量進行蒐集。能源間接排放包括外購電力或外購蒸汽,其活動數據之取得則會依據供應商(公用售電業或其他電力或蒸汽供 應商)提供之電力或蒸汽收費紀錄。其他間接排放量則依據欲量化的項目(可參考 CNS 14064-1:2021、ISO 14064-1:2018 或 GHG Protocol 之企業價值鏈(範疇三)標準)選擇合適的數據。3.選擇合適的排放係數:燃料之溫室氣體排放係數可參考自廠相關參數、相關證明文件(如檢測報告或供應商提供資料);有關碳足跡排放係數等資訊皆可於環保署產品碳足跡資訊網進行查詢。4.計算溫室氣體排放量:事業完成活動數據蒐集及排放係數選擇後,應計算各排放源所有溫室氣體種類之排放量。由於七種溫室氣體於溫室效應與氣候衝擊程度的不同,因此需要利用全球溫暖化潛勢GWP將個別溫室氣體排放量轉換成公噸二氧化碳當量(CO2e),並將各排放源之溫室氣體排放當量進行彙總,以計算出事業盤查邊界內之溫室氣體排放量。

4、數據品質管理:從A、定義溫室氣體與排放源:明確定義溫室氣體與其排放源,包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)等。B、設定組織邊界:設定組織邊界,包括控制權、持有股權比例、財務邊界、生產配股等。C、排放溫室氣體種類:進行公司可能排放之溫室氣體之清查。D、溫室氣體排放源鑑別及排放量計算:進行公司所有溫室氣體排放源之清查與範疇界定,並進行排放量的計算。針對以上過程進行公司所有溫室氣體排放源之數據資料品質狀況之填寫,對於各項排放源之原始數據來源及管理模式進行文字描述、存查與保管。

5、文件化與紀錄:將盤查相關之方法、數據、程序、系統、假設以及估算等過程一一記錄,除作為內部紀錄外,亦可提供外部查證或查核需 求。自事業決定其邊界設定及採用原則、溫室氣體排放源鑑別、各個排 放源排放量量化方式、量化數據的選擇、溫室氣體排放量清冊品質管理及其資訊管理的相關程序等都需進行文件化。

6、盤查結果查證:盤查結果查證、登錄或揭露事業盤查結果是否須由第三方查驗機構進行查證,或者是否需要於環保署指定資訊平台進行登錄或依金管會要求指定揭露等事項,都應視依據其盤查規範而定。

十、節電為碳盤查最基本要項、GHG減排的根本之道

舉凡各行各業其經營的專業性質各不同,碳盤查的各項內容將因各行業經營性質不同而會有所差異,然而,溫室氣體盤查範疇二、能源間接排放這一項,都必須外購自電力公司的電能,是每個機構組織在營運生產過程中必然都會有的排放源。節省用電是減少溫室氣體排放的重要關鍵因素,透過節約能源,我們可以直接減少燃燒化石燃料的需要,進而減少二氧化碳等溫室氣體的排放。此外,節電還可以減少對能源供應的需求,進一步推動能源效率的提升和可再生能源的使用。雖然,除了節電之外,還有許多其他的方法可以減少溫室氣體的排放,例如提高能源效率、發展可再生能源、實施碳捕獲和儲存技術等。但購買電力是所有企業共同必然的需求,節電確實是碳盤查最重要的一環,也是實現溫室氣體減排目標的首要基本行動。回顧2019年環保署的「溫室氣體排放量盤查登錄」年度報告:全國碳排放量盤查共有224百萬公噸,若以行業類別來看,電力業排放量最高,佔53%(約119.26百萬公噸CO2e),其次為鋼鐵業14%等……溫室氣體排放量,遠不及電力業碳排放量之嚴重威脅。

環保署表示,近5年製造業溫室氣體排放量變化情形,以半導體業年均成長率6.44%最高,其次為造紙業年成長1.35%、光電業年成長0.37%;然而,近年來人工智慧AI產業崛起,其龐大的用電量需求,恐將持續大量擴增電力業的碳排放量,危及地球生存至鉅,積極的勵行節電行動,必是現今人類的共同全民運動與時代使命。