鑑古知今,知往今來,走過的路必留下痕跡,為追求人類更舒適便利的生活,享受更科技化、電氣化、資訊化的活動效益滿足,在促進人類生活環境效益不斷提升的同時,地球的生態環境已然累積了史無前例的久病沉痾,全球逐漸暖化升溫、CO2濃度持續提高威脅萬物生存,氣候變遷的危機侵門踏戶而來,極端氣候侵襲、生態環境失衡的各種自然脫序現象紛至沓來。此刻,想方設法解救人類與萬物賴以生存的地球已刻不容緩,必須痛定思痛探究因果、全力以赴尋求補救。

內容目錄

一、人類什麼時候警覺”氣候變遷”的危機已經來到

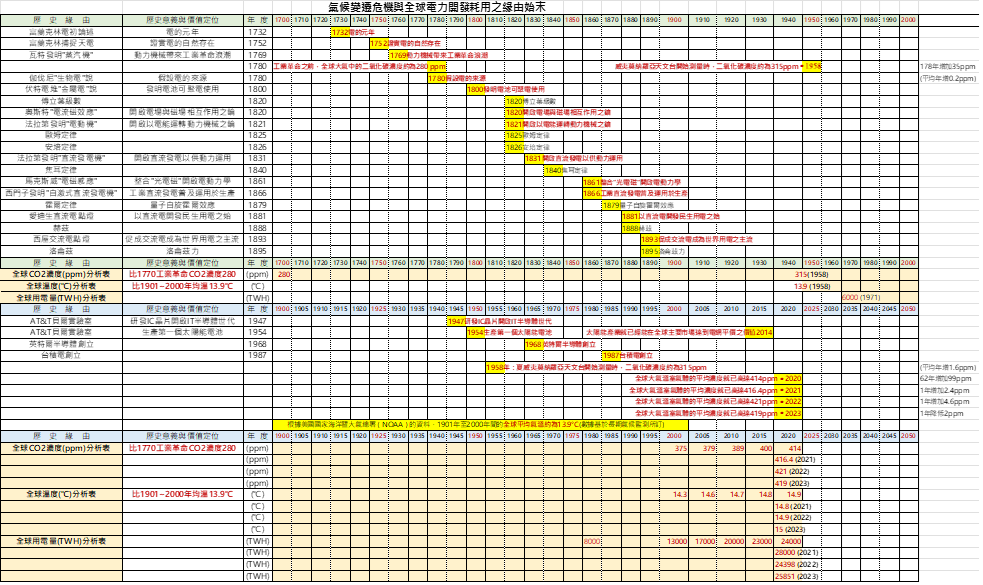

西元1958年地球測出全球CO2濃度為315ppm時,已高出工業革命(約1780年)前後的280ppm有35ppm之多。1960年科學界首度發出必須尋求”碳中和”警訊,1988年聯合國政府間氣候變遷委員會(IPCC)於焉成立,專職綜理全球”氣候變遷”的問題,當時全球CO2濃度已提升到351ppm。2018年 IPCC發佈”全球控升溫1.5℃、2050年必須達成淨零排碳目標”,當年全球CO2濃度為407.8ppm。截至2023年全球CO2濃度為419ppm,已高出工業革命前後的CO2濃度有139ppm之多。從1958年科學界警覺”氣候變遷”的危機至今65年,雖經全球努力減碳排,2023年比2022年已見略減2ppmCO2濃度,但距離2050年須達成”碳中和”的目標年僅剩27年,迫在眉睫”氣候變遷”的世紀挑戰是眼前人類如何維繫地球永續、救亡圖存的重大考驗。

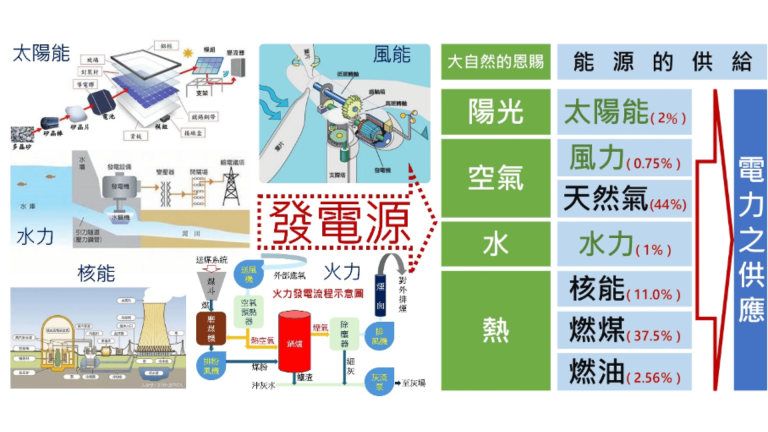

二、電能的開發是促進人類生活環境效益不斷提升的主要關鍵因素:

歷史上,電的開發啟動了人類科技文明的新頁,促進人類生活環境效益不斷提升,相關運用電的發明和事件不僅改變了人類的生活方式,也推動了全球用電量的持續增加。歷來發展如下:

1、電燈:湯馬斯·愛迪生於1879年成功發明了實用的電燈泡,使夜間活動成為可能,開啟了民生用電的可能性;1893年特斯拉開發了交流電普及於市,電力供應遍及於世界各角落,邁入電能的世紀,大幅增加了家庭和城市的用電需求。

2、電腦:第一台現代電腦ENIAC於1946年問世。個人用PC電腦的歷史可以追溯到1971年,當時Kenbak Corporation推出了Kenbak-1;然而,真正大眾化的個人電腦是1981年IBM推出的IBM PC,這款電腦採用了英特爾的微處理器和微軟的MS-DOS作業系統,成為市場上的主流。行動電腦(Note Book)的歷史則始於1981年,當時東芝推出了世界上第一款筆記型電腦。這款電腦的出現標誌著電腦從桌面走向方便攜帶。電腦設備普遍化、大眾化之後,極大地改變了人們的工作和生活方式,全球用電量相對不斷持續增長。

3、半導體:1947年,貝爾實驗室的三位科學家發明了電晶體。1968年英特爾首先成立半導體工廠量產IC晶片,1987年台積電正式在台灣創立。IC晶片大量、普遍裝置入於各種電子電力設備當中,各式各樣新創的設備品項大量研發上市,促使全球用電量的不斷持續大增。

4、通訊技術:亞歷山大·貝爾於1876年發明了電話。手持電話大哥大(大金剛)的誕生可以追溯到1973年,當時摩托羅拉的馬丁·庫珀展示了世界上第一款手持移動電話Motorola DynaTAC。智慧型手機的概念則在1994年由IBM推出的Simon Personal Communicator首次實現。然而,真正改變市場並普及智慧型手機的是2007年蘋果公司推出的第一代iPhone,iPhone的觸控螢幕和應用程式生態系統徹底改變了人們使用手機的方式。人手一機或多機的隨身遊走於世界遍地,無遠弗界,打破了人類時間、空間與國界的藩籬,相對促使全球用電量的層面不斷持續擴張。

5、交通工具:卡爾·本茨於1885年發明了第一輛汽車。不斷推陳出新的電動火車、地鐵和電動汽車的出現不僅改變了人類的行動方式,也相對不斷持續增加了交通系統的大量用電需求。

6、家用電器:1879年,人類第一台家用冰箱問世。冰箱、洗衣機、空調等家用電器的普及提高了人類生活質量,家電雖然耗電率不高,但普及於全世界家家戶戶,數量之龐大也顯著增加了全球家庭的用電量。根據最新的數據,全球民生用電佔總用電量的約 20-25%,這包括家庭用電,如照明、家用電器、空調等。

7、工業自動化:工業自動化技術的形成始於18世紀末至20世紀30年代。自動化技術和機器人的應用提高了生產效率,成為世界各國經濟實力競逐的指標,根據最新的數據,全球工業用電佔總用電量的約 55-60%,這包括製造業、礦業、建築業等各種工業活動。隨著時代將永續向前演進,恐怕造就工業用電需求只會愈來愈更加迫切。

8、人工智能:1956年,人工智能作為一門學科在達特茅斯會議上正式誕生,AI是人類自我挑戰智慧的時尚表徵,一直為科學界所熱衷研發,2023年生成式AI產業崛起,相關訓練和操作階段的技術發展需要大量電力來進行資料運算,這些資源的運行將更壓迫眼前原已供不應求的電力市場,在全球氣候變遷的困境中成為如何滿足供電的嚴峻考驗與挑戰。

以上,這些相關電的發明和耗用電能的事項不僅改變了人類的生活方式,也勢必促動全球用電量的不斷持續增長。

三、電力開發促進人類生活環境效益提升,電的歷史見證了氣候變遷的困局

西元1732年富蘭克林首先提出”電是一種流體,存在於空間任何角落”論述,並於1752年以放風箏”補捉天電”的實驗親自證了電的自然存在。1780年伽伐尼在一次青蛙解剖實驗中偶然發現肌肉觸電顫動,提出了電來自生物體的”生物電”學說堪稱當世時尚話題,然而科學界仍多有存疑;直到1800年伏特發明了”伏打電堆”的原型電池才正式確立”金屬電”的正確理論,從此開啟了科學界對電學研究之風潮、開展了電能不斷創新運用之便利。1820年奧斯特發現了”電流磁效應”證實了電的流通會生磁,1826年安培定律進一步確立了”電流與電磁交互作用關係”,開啟電動力學的實務發展。1831年法拉第運用”電磁感應”原理製出世界第一部直流發電機,各種用電機具如雨後春筍般出現。1881年愛迪生運用直流發電在巴黎博覽會點亮1200盞燈泡開創了歷史上民生用電的新紀元。1893年威斯汀豪斯在特斯拉的協助下於芝加哥博覽會以交流發電點亮10萬盞燈泡,奠定了交流電正式取代直流電成為現代電力的主流。歷經1752年發掘電~1893年交流電取代直流電成主流,共141年;當時的全球CO2濃度約為280ppm、全球平均溫度約為13.7℃。到了1971年有參考記錄的全球電力消耗約為1,450 TWh,當時的全球CO2濃度約為316ppm、全球平均溫度約為13.9℃。從1971年有正式記錄的全球電力消耗約為4,100 TWh,當時的全球CO2濃度約為325ppm、全球平均溫度約為14℃。1893年~1971年,共78年間,全球CO2濃度已增加45ppm、全球平均溫度約提高0.1℃。1971年~2023年,共52年間,交流電普及於眾,經交流電變壓、整流以運轉的用電設備大量問市,截至2023年全球CO2濃度約為419ppm、全球平均溫度約為15℃,而目前的全球用電量已高達25,851TWh;這用電量大幅倍增的52年間,全球CO2濃度又增加94ppm、全球平均溫度又提高了1℃。全球用電量的不斷持續擴張確實是造成“氣候變遷”危機的主要成因。眼看2023年AI產業崛起風潮、全球電力將更吃緊;如何兼顧減少全球CO2排放濃度、降低全球平均溫度以解救地球生態環境,又要提供充足的電力滿足人類舒適便利的活動環境,無法逃避的艱困局面,正考驗著現代人共同的智慧。

四、氣候變遷顯見地球生態環境遭受破壞,人為造就是因、自然反撲是果

當我們談到氣候變遷問題的發生原因時,都很不負責任的習慣給宇宙扣個大帽子,說因為:太陽輻射變化、地球軌道變化、陸地、大氣和海洋的反照率變化、生態系統變化……等等大自然因素議題,好像環境惡化、地球反撲都是老天的虧待,人類無辜受害;然而,從人類歷史來看全球CO2濃度的大量增加與地球氣候升溫的氣候變化,都發生在1770年工業革命後大型動力機械的發明、使用及1880年後為產出電力,大量燃燒石化能源,為提升人類現代化生活便利所造成,2000年後全球CO2濃度的大量增加與地球氣候升溫情況,相對應於全球用電量同步大幅上揚的數據尤其明顯可證,大量的電力供應與耗用應該是引發蝴蝶效、應衍生嚴重氣候變遷的最根本因素。

雖然,氣候變遷的原因可以分為自然因素和人為因素。自然因素包括太陽輻射變化、地球軌道變化、陸地、大氣和海洋的反照率變化、生態系統變化……等議題。然而,自工業革命以來,人類活動對氣候變遷的影響變得越來越顯著。自1880年以來,隨著大型動力機械的使用和電力的大量消耗,二氧化碳(CO2)濃度顯著增加。這主要是由於燃燒化石燃料(如煤、石油和天然氣)來發電和提供動力。這些活動釋放了大量的溫室氣體,特別是CO2,進一步加劇了溫室效應,導致全球氣溫上升。

電力消耗與氣候變遷之間的關係非常密切。電力需求的增加通常伴隨著更多的化石燃料燃燒,這不僅增加了CO2排放,還對環境造成了更多無法預料的負面影響。電力供應和消耗確實是氣候變遷的重要因素,這些來自人為所產生的氣候變遷因素才是衍生自然氣候變遷因素的發生主因;想要真正解救氣候變遷的困境,也只有積極從人為因素著手才能相對改善自然氣候變遷因素持續惡化,緩解地球反撲的世紀危機。

五、氣候變遷所顯示的環境反差—人類活動環境效益提升相對於地球生態環境遭受破壞

如前文所述,人類歷史上科學界對電的發崛、聚能、傳輸、普及供電於世運轉,造就人類生活從(1)1881年愛迪生點亮電燈的民生用電開發、(2)電腦對人類無微不至的輔助思考作息、(3)半導體的提升各種設備性能效率、(4)通訊技術的打破時空藩籬傳世普及、(5)交通工具的無遠弗界旅運便捷、(6)各式各樣家用電器增添多采多姿的生活便利、(7)工業自動化促進產業經濟與人類生活質量的不斷升級、(8)人工智能是可期待的願景更將為人類帶來不可預知的未來夢想境界,至今歷時143年。由於歷史上電的發崛、聚能、傳輸、普及供電,依賴著電能為幾乎任何人類的慾求、為人類活動環境的效益不斷提升,時至今日,世界才能呈現如此機動便捷、舒適便利的奢華規格與璀璨局面;然而,用電歷史短短143年來,人類享受著電力化、科技化、現代化奢華璀璨生活的同時,幾千年來宇宙萬物所依存的地球生態環境已然遭受了史無前例的破壞。1960年科學界首度發出”地球氣候變遷”的警訊,1988年聯合國政府間氣候變遷委員會(IPCC)成立,2018年 IPCC發佈“全球必須控升溫1.5℃以下、2050年必須達成淨零排碳目標”:

1、全球氣溫變化:根據IPCC報告,自1880年以來,全球地表平均溫度已上升約1.09℃。這一增溫主要發生在20世紀中期以後,並且過去五年是有記錄以來最熱的五年。

2、CO2濃度變化:自工業革命以來,大氣中的CO2濃度顯著增加。根據國家環境研究院的數據,2023年全球CO2濃度達到約419ppm(百萬分之一),而在1880年之前,這一數值約為280 ppm。

3、全球電力消耗與CO2排放:1958年歷史始有記錄的全球電力消耗約為1,450 TWh,而根據國際能源署(IEA)的數據,2023年全球電力消耗約為25,851兆瓦時(TWh),歷經52年,世界的年用電量狂增了17.8倍之多。其中約60%來自燃燒化石燃料,這也導致了約32億噸的CO2排放。

以上這些數據顯示了全球電力消耗與CO2排放、氣候升溫之間的密切關係,以及它們所造成在極端天氣事件、海平面上升、自然生態系統破壞……等等氣候變遷的嚴重危機。

六、地球的生態環境已然遭受史無前例破壞的判辨指標

1、保持1901~2000年的平均地球恆溫13.9℃:

1901年至2000年的平均地球均溫13.9℃被用作基準,是因為這段期間的氣候數據相對穩定且完整,能夠提供一個可靠的參考點來衡量當前和未來的氣候變化。這個基準有助於科學家們觀察全球變暖的趨勢,並制定相應的應對措施。為此,2018年IPCC發佈“全球必須控升溫1.5℃以下”,做為全球共同努力的目標,才能有效應對氣候變化,保護地球的生態環境。

2、恢復工業革命前後CO2濃度280ppm目標:

工業革命前後的二氧化碳(CO2)濃度約為280 ppm,這個數值被視為一個理想的目標,因為它代表了人類活動對大氣的影響最小的時期。恢復到這個濃度有助於減緩全球變暖,並減少對生態系統的破壞。為此,2018年IPCC發佈“全球必須於2050年達到碳中和”,做為全球共同努力的目標,才能有效應對氣候變化,保護地球的生態環境。

七、如何因應人類現代化對電力大量耗用的需求與氣候變遷危機的救亡圖存

1、凝聚全球氣候變遷危機共識:解救氣候變遷危機必須靠全世界群策群力、共同執行2018年IPCC發佈的”全球必須控升溫1.5℃以下,於2050年達到碳中和”目標。

2、制定改善氣候變遷相關法律:世界各國必須明確立法,利用法律來對抗污染大戶,確保政府、企業和人民遵守地球控升溫、減排碳的各項環保規定。推動碳稅和能源稅,鼓勵企業和個人減少碳排放。

3、普及氣候變遷教育落實執行:提高公眾對氣候變遷和能源問題的認識,鼓勵節能減碳的生活方式,將氣候變遷和可持續發展納入各級教育課程,從幼兒教育到高等教育,確保每位學生具備氣候素養和應對氣候變遷的技能。

4、管制燃燒減少溫室氣體排放:管制因電能需求燃燒化石燃料,加速推動使用可再生能源,如太陽能、風能和水力發電,或核能發電以提高能源效率。

5、加速全球植樹造林推廣種竹:擴大森林面積和復育現有森林,樹木通過光合作用以吸收CO2;另有竹子生長迅速,能在短時間內得到有效吸收二氧化碳的功效。

6、均衡農地管理加強土壤儲碳:農地不荒廢,提高有計劃性的種植覆蓋作物和樹木,增加土壤的碳儲存能力。

7、資源因地置宜降低運輸耗能:相關食衣住行育樂各項物資需求,鼓勵本地生產本地消費,減少長距離運輸需求,降低運輸能耗。推動多式聯運系統,結合公路、鐵路、水路和空運等多種運輸方式,提高運輸效率,減少能源消耗。

8、創新機器效率淘汰有害設備:致力改善各種用電設備的運轉耗電量,提高功能效率、降低使用功率;淘汰有害設備:妥善回收和處理含有氫氟碳化合物的冰箱和空調,減少有害氣體的排放。

9、鼓勵公共交通推廣綠色運具:健全公共交通運輸系統和推廣電動車,減少交通運輸中的碳排放。

10、有效抑制諧波杜絕電力浪費:交流電問市後,交流發電的產、輸、配過程及各式各樣非線性設備的大量發明、普及使用,電力諧波大量應運而生。隨著積體電路(IC)半導體的發明問世,對電子電力產品帶來了革命性的改變,各式各樣的負載設備運轉造成電力系統中流竄的諧波更加嚴重。電力系統的諧波污染就猶如水力系統有水管龜裂、破洞造成漏水,必須認真面對電力諧波問題,抑制電網的諧波量就能杜絕電力的無端浪費,有效達到節省約30%電能的成效。

八、模擬探討因應”氣候變遷危機”的量化執行目標

1、地球恆溫目標:2050年達成恢復昔13.9℃全球氣溫值:

2023年以前的數據記錄且木已成舟,15℃的年均溫度成為眼前拚搏改善的重要參考點,若以2024~2025兩年時間做為尋求”地球降溫、減碳排”訂定策略與執行計劃的緩衝期,以2025年維持年均溫15℃不惡化的標準,在延續人類正常生活的原則下,依照所訂定的正確的策略與執行計劃,從2026~2050計25年間,每年確實為地球降溫0.044℃,截至2050年即可達成地球恆溫13.9℃的目標。

2、碳中和目標:2050年達成恢復昔280ppmCO2濃度值:

2023年以前的數據記錄且木已成舟,419ppm的年均CO2濃度成為眼前拚搏改善的重要參考點,若以2024~2025兩年時間做為尋求”地球降溫、減碳排”訂定策略與執行計劃的緩衝期,以2025年維持年均CO2濃度420ppm不惡化的標準,在延續人類正常生活的原則下,依照所訂定的正確的策略與執行計劃,從2026~2050計25年間,每年確實為地球CO2濃度減少5.6ppm,截至2050年即可達成地球CO2濃度回到工業革命前後280ppm的目標。

3、永續改進地球恆溫、碳中和技術,保持2000TWH年平均增加用電量:

2023年以前的數據記錄且木已成舟,25,851TWh的全球年均用電量成為眼前維繫人類活動必須的供電需求參考點,為滿足時代的永續進步發展,若以2021、2022、2023年平均年用電量成長4,000TWh、3,602TWh、1,453TWh的需求而言,先假設2024~2050年每年固定成長2,000TWh的用電量,可預期截至2050年全球達成”碳中和”目標年時,全球用電量會到達79,851TWh。

4、求取“兼顧地球恆溫13.9℃、達碳中和,又要供應充足電力滿足永續發展”的平衡點:

氣候變遷的各成因錯綜複雜、交互相疊,如蜘絲結網般剪不斷理還亂,許多相關不同專業上的集思廣意尚有待各有關專業主管機關、人士的共同深入探討。本文以非電力專業的諸多假設性條件狀況下,試著藉由搜尋人類用電的歷史數據,邏輯性的推想解決”氣候變遷危機”的計劃流程謹供參考。以下,總結本文拋磚引玉之盼:

A、全球用電量的不斷持續擴張確實造成”氣候變遷”危機的主要成因,這是歷史的明證,不是以偏概全,文明難辭其咎、人類無法抗辯。

B、2023年以前的數據記錄且木已成舟,眼前2024~2025兩年為迫切確立”地球降溫、減碳排”全球共同有效策略與明確執行計劃的關鍵年,以求”兼顧地球恆溫13.9℃、達碳中和,又要供應充足電力滿足永續發展”的目的。

C、必要認知”氣候變遷危機”不是單一國家或個體可置身事外,必須全世界、全面性的共同努力才能亡羊補牢、救亡圖存;凝聚全球”節能減碳愛地球”為首要歷史使命的共識,群策群力制定有效策略與明確執行計劃,共同實踐履行。

D、若以本文在非電力專業的諸多假設性條件狀況下,所試擬的解決“氣候變遷危機”的計劃流程中,為達成”2050年碳中和”的目標:從2026~2050計25年間,每年要為地球降溫0.044℃、每年要為地球CO2濃度減少5.6ppm;經由相關不同專業上的集思廣意與各有關專業主管機關、人士共同探討策定後,從2026~2050計25年間,全球每年要為地球降溫多少℃?每年要為地球CO2濃度減少多少ppm?目標的訂定令人期待,對解救未來充滿盼望。

E、如何“兼顧地球恆溫13.9℃、達碳中和,又要供應充足電力以滿足人類永續發展”的有效策略與明確執行計劃,制定出全球皆共識、可依循的具體執行方法與流程?誠是本文訴盡肺腑之言終了、衷心所禱之事!

九、COP28,世界各國就氣候行的重要的承諾

2023年11月30日至12月12日,剛在阿拉伯聯合大公國的杜拜世博城舉行的聯合國氣候峰會COP28,各國就氣候行動達成了一些重要的承諾:

1、能源轉型脫離化石燃料:一九八國談判代表共識,承諾進行能源系統轉型,脫離化石燃料,以公正有序的態度在這關鍵十年加速行動,以利2050年前達到淨零。

2、冷卻碳排減少68%:COP28主辦國阿聯主席團與聯合國環境署發起的「全球冷卻行動承諾」要求各國制定「國家冷卻行動計畫」,支持高效和創新的冷卻空調技術,並逐步淘汰冷媒氫氟碳化物(HFCs)。

3、甲烷近零排放:50家石油業者簽署了「石油和天然氣脫碳憲章」,承諾2030年之前甲烷近零排放和淘汰明火,2050年運營脫碳。這將有助於防止全球氣溫上升0.1°C。

4、核能成長兩倍:22國簽署擴核宣言,支持2050年核能產能成長兩倍。核能被視為應對氣候變遷的不可或缺解決方案。

這些承諾希望能對全球氣候變遷的應對產生重大影響。